Baustopp: Das solltest du als Bauherr beachten

Auf dieser Seite

Schon der Weg zur Baugenehmigung kann mit großen Mühen verbunden sein. Umso ärgerlicher ist es, wenn hinterher ein Baustopp verhängt wird. Im Folgenden erfährst du, wie es dazu kommen kann und wer die Kosten zu tragen hat.

Baustopp Das Wichtigste in Kürze

Ein Baustopp wird auch als Baueinstellungsverfügung oder baurechtliche Einstellungsverfügung bezeichnet.

Der Baustopp wird durch die zuständige Bauaufsichtsbehörde ausgesprochen, wenn es auf der Baustelle zu Mängeln, Grenzüberschreitungen oder anderen Problemen kommt.

Wenn ein Baustopp ausgesprochen wurde, müssen umgehend alle Arbeiten auf der Baustelle eingestellt werden – außer jene, die der Sicherung der Baustelle dienen.

Wer einen Baustopp erwirken möchte, kann durch das zuständige Bauamt eine Überprüfung veranlassen. Diese ist jedoch nur dann kostenfrei, wenn tatsächlich Gründe für einen Baustopp vorliegen.

Was musst du bei einem Baustopp beachten?

Der umgangssprachliche Baustopp wird auch als Baueinstellungsverfügung oder baurechtliche Einstellungsverfügung bezeichnet. Es handelt sich dabei um einen Verwaltungsakt, der seitens der zuständigen Baubehörde vor Ort erlassen wird. Im Falle eines Baustopps bist du als Bauherr dazu verpflichtet, umgehend alle Arbeiten auf der Baustelle ruhen zu lassen. Diese Anordnung gilt, sobald du über den Baustopp informiert wurdest und muss sofort umgesetzt werden. Oft geht ein Baustopp mit einem zusätzlichen Bußgeldverfahren einher.

Was tun bei einem Baustopp?

Wenn man als Bauherr eine Baueinstellungsverfügung erhalten hat, sollte man einige Schritte beachten, um den Baustopp möglichst rasch zu beenden und hohe Bußgelder zu vermeiden:

Stelle umgehend alle Bauarbeiten ein. Wer trotz eines Baustopps weiterbaut, riskiert sehr hohe Bußgelder! Ferner können alle für den Bau notwendigen Maschinen, Werkzeuge und Materialien durch die Bauaufsichtsbehörde beschlagnahmt werden, wenn man der Anweisung eines Baustopps nicht nachkommt.

Wirf einen Blick in die Baueinstellungsverfügung, denn hier werden alle Gründe aufgelistet, die den Baustopp verursachen. Bist du der Meinung, dass diese Gründe ungerechtfertigt sind, kannst du gegen den Bescheid Widerspruch erheben. Bevor der Sachverhalt endgültig geklärt ist, müssen die Bauarbeiten jedoch ruhen.

Treffen die in der Baueinstellungsverfügung genannten Gründe zu, müssen diese beseitigt werden, ehe ein Fortfahren des Bauvorhabens möglich ist. Sobald die Ursachen beseitigt wurden, muss das Bauamt den Bescheid unverzüglich aufheben, um ein rasches Weiterarbeiten zu ermöglichen.

KLUGO Tipp:

Die während eines Baustopps anfallenden Mehrkosten können zum Teil empfindlich hoch sein. Daher ist den meisten Bauherren daran gelegen, einen Baustopp möglichst rasch aufzuheben. Es ist daher ratsam, einen Fachanwalt für Baurecht zu beauftragen, um gegen den Baustopp Widerspruch einzulegen. Dieser prüft für dich, ob ein Baustopp überhaupt gerechtfertigt ist und bespricht mit dir das weitere Vorgehen in deinem individuellen Fall.

Was passiert, wenn man den Baustopp ignoriert?

Wichtig ist, dass du dich an diesen Baustopp hältst und dich informierst, wie du den Baustopp aufheben beziehungsweise rückgängig machen kannst. Die Gründe, aus denen ein Baustopp erwirkt werden kann, sind dabei sehr unterschiedlich. Setzt du die aufgelegten Vorgaben nicht um und ignorierst stattdessen den Baustopp, handelst du rechtswidrig. In diesem Fall ist die Bauaufsichtsbehörde dazu berechtigt, alle notwendigen Maschinen, Werkzeuge und Materialien, die für den Bau vonnöten sind, zu beschlagnahmen. Auf diese Weise kann ein Baustopp, der seitens des Bauherren oder des ausführenden Unternehmens ignoriert wird, zwangsweise durchgesetzt werden. Außerdem hat die Bauaufsichtsbehörde sicherzustellen, dass auch keine heimlichen Arbeiten an der Baustelle stattfinden – Du musst also mit regelmäßigen Kontrollen rechnen.

KLUGO Tipp:

Handele nicht voreilig. Lege den Bescheid einer fachkundigen Person vor. Diese kann das Risiko geplanter Vorgehensweisen einschätzen und dir deine Möglichkeiten erklären. Zudem kannst du so unnötige Kosten vermeiden.

Was darf trotz des Baustopps gemacht werden?

Es gilt, dass alle weiteren Arbeiten nach einem Baustopp verboten sind. Allerdings bist du als Bauherr dazu verpflichtet, die Baustelle gesichert zu hinterlassen.

Alles, was hierzu notwendig ist, darf beziehungsweise muss sogar durchgeführt werden. Dies können folgende Arbeiten sein:

Befestigung loser Teile: Zwecks Absicherung der Baustelle müssen lose herumliegende Werkzeuge, Baumaterialien etc. entfernt, befestigt oder gesichert werden

Sicherung der Baustelle gegen Diebstahl: Der Bauherr darf dafür sorgen, dass während des Baustopps keine Objekte von der Baustelle gestohlen werden können

Aufstellen von Warnungen, dass die Baustelle nicht betreten werden darf

Allgemeine Aufräumarbeiten, die nichts mit dem Baufortschritt zu tun haben

Sobald der Bauherr alle Ursachen, auf denen der Baustopp beruhte, beheben konnte, muss die Baueinstellungsverfügung durch die Bauaufsichtsbehörde umgehend aufgehoben werden, damit die Bauarbeiten fortgesetzt werden können. Das gilt auch, wenn der Bauherr nachträglich eine Baugenehmigung für die Ursachen erhalten hat, die vormals zum Baustopp führten.

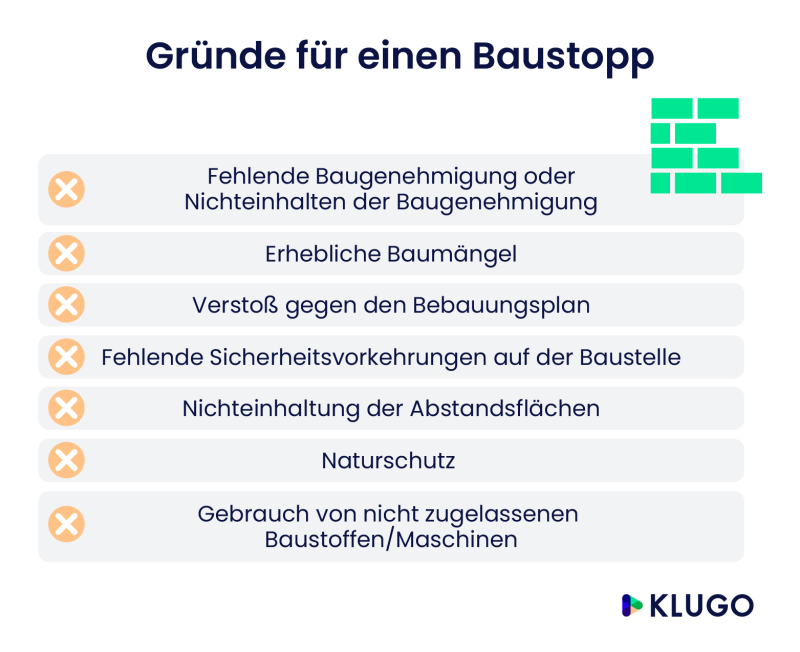

Was sind die möglichen Gründe für einen Baustopp?

Gründe für einen Baustopp sind vielfältig. Verstöße gegen die Landesbauordnung oder Bauvorschriften führen dazu, dass ein Baustopp erwirkt wird. Achte besonders darauf, dass es sich beim Baurecht um Landesrecht handelt und sich die Gesetzeslage sich von Bundesland zu Bundesland unterscheidet. Es ist also immer ratsam, sich zusätzlich zu diesem Artikel noch Informationen aus der geltenden Landesbauordnung hinzuzuziehen.

Gründe für einen Baustopp können sein:

Bauen ohne Baugenehmigung bzw. Nichteinhalten der Baugenehmigung (z. B. bei zu naher Grenzbebauung)

Massive Baumängel

Fehlende Sicherheitsmaßnahmen auf der Baustelle

Verstoß gegen den Bebauungsplan

Der Einsatz nicht-zugelassener Baustoffe/Maschinen usw.

Naturschutz (z. B. dann, wenn geschützte Tierarten vor Ort leben und dies vor Baubeginn nicht bekannt war)

Die exakten Gründe für den Baustopp auf deiner Baustelle findest du im schriftlichen Bescheid der Baubehörde. Weitere Informationen rund um das Bauordnungsrecht erhältst du auf unserer Website.

Wie kann man einen Baustopp aufheben lassen?

Über die Gründe eines Baustopps wirst du in der Mitteilung durch das zuständige Bauamt ausführlich informiert. Sofern dir die dort genannten Gründe für den Baustopp als nicht gerechtfertigt erscheinen, kannst du umgehend Widerspruch einlegen. Der Widerspruch muss an die Behörde gerichtet werden, die den Baustopp veranlasst hat. Für diesen Vorgang benötigst du nicht unbedingt die Unterstützung eines Fachanwaltes für Baurecht, obgleich es sehr empfehlenswert ist, damit alle Richtlinien und Fristen eingehalten werden und du schnellstmöglich mit dem Bau fortfahren kannst.

Gegen einen Baueinstellungsbescheid können Sie innerhalb von vier Wochen Widerspruch einlegen. Es ist ratsam, so schnell wie möglich Widerspruch einzulegen, um die entstehenden Kosten für den Baustopp möglichst gering zu halten.

Jochen Dotterweich Rechtsanwalt

Wie schnell ein Baustopp aufgehoben werden kann, hängt jedoch von vielen Faktoren ab. Zunächst wird genau geprüft, ob die Gründe für die Verfügung rechtmäßig sind. Sofern dies der Fall ist, kann mit den Bauarbeiten erst nach dem Beseitigen dieser Gründe fortgefahren werden. In einzelnen Fällen kann ein Baustopp auch kurzfristig aufgehoben werden, wenn die Witterungsverhältnisse dies erfordern. Um Bußgeldverfahren zu vermeiden, sollte dies jedoch ausschließlich nach Rücksprache mit dem zuständigen Bauamt geschehen.

Können Nachbarn einen Baustopp erwirken?

Wenn du den Verdacht hast, dass ein Nachbar gegen Vorschriften verstößt, hast du die Möglichkeit, das Bauvorhaben überprüfen zu lassen. Umgekehrt kann natürlich auch ein Nachbar oder die Baubehörde direkt gegen dich vorgehen. Eine Überprüfung kann beim zuständigen Bauamt beantragt werden. Im Folgenden wird dann die Bauaufsichtsbehörde beauftragt und das Bauvorhaben geprüft. Ein Baustopp wird nur verhängt, wenn Gründe vorliegen, die ein solches Vorgehen notwendig erscheinen lassen. Bei kleineren Problemen kann es auch nur zu Auflagen kommen, die innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt werden müssen. Abhängig von den Gründen für den Baustopp kann dieser vorübergehend verhängt werden, etwa bis die entsprechende Genehmigung vorliegt. Durch das Wegfallen des Grundes kann der Baustopp daraufhin aufgehoben werden. Es wird stets ein möglichst kurzer Baustopp angestrebt, da durch diesen Stilllegungskosten entstehen, die ansteigen, wenn sich der Baustopp in die Länge zieht.

Sofern keine Mängel bei der Baugenehmigung zu erkennen sind, besteht zusätzlich die Option einer einstweiligen Verfügung, die beim zuständigen Verwaltungsgericht erwirkt werden muss. Hier wird jedoch ausschließlich geprüft, ob eventuelle Verstöße gegen nachbarschützende Vorschriften vorliegen, die im öffentlichen Interesse nicht von Belang sind. Dabei geht es konkret z. B. um nicht eingehaltene Abstandsflächen zum Nachbargrundstück mit negativer Auswirkung auf die Privatsphäre des Nachbars. Auch in Fällen, bei denen übermäßiger Lärm oder störende Gerüche auftreten, kannst du dich auf das Abwehrrecht berufen. Der Erlass einer einstweiligen Anordnung setzt daher die objektiv begründete Besorgnis voraus, dass durch die Veränderung des bestehenden Zustands die Verwirklichung des Rechts des Antragstellers vereitelt oder wesentlich erschwert werden könnte. Dies ist dann der Fall, wenn in Umsetzung der beschlossenen baulichen Maßnahme irreparable, zumindest aber unverhältnismäßige hohe Schäden drohen (LG Itzehoe, Beschluss v. 11.4.2017, 11 T 20/17). Wenn du dagegen den Verdacht hast, dass auf einer Baustelle umweltschädigende Baumaterialien verwendet werden, ist die zuständige Umweltbehörde der richtige Ansprechpartner.

Zusammenfassung:

Nur wenn bestimmte Gründe vorliegen, die einen Baustopp unbedingt notwendig machen, wird ein Baustopp verhängt. Die Überprüfung wird durch die zuständige Bauaufsichtsbehörde durchgeführt. Als mildere Mittel kommen auch Auflagen oder vorübergehende Baustopps infrage.

sten für den Baustopp?

Bei der Frage, wer die Kosten für einen Baustopp zu tragen hat, greift grundsätzlich das Verursacherprinzip. Das bedeutet, dass die Partei die Kosten trägt, die dafür verantwortlich ist, dass ein Baustopp verhängt wurde. Wurden bereits Arbeiten geleistet, ist der Bauherr allerdings zunächst grundsätzlich verpflichtet, diese auch zu bezahlen. Dies gilt selbst dann, wenn die Bauarbeiten nicht fortgesetzt werden können. Bei einer fahrlässigen Verursachung des Baustopps kann zudem Schadensersatz geltend gemacht werden.

Behinderung oder Unterbrechung nach § 6 VOB

Absatz (6) bestimmt, dass der Vertragsteil, der nicht verantwortlich für den Baustopp ist, Anspruch auf Ersatz des Schadens und des entgangenen Gewinns hat. Dies gilt jedoch nur, wenn der Verursacher vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt hat.

Darüber hinaus regelt Absatz (7), dass bei einer Unterbrechung von über drei Monaten beide Teile schriftlich vom Vertrag zurücktreten können.

Aber Achtung: Dauert der Baustopp länger als drei Monate, können sowohl Bauherr als auch Bauunternehmer den gemeinsam geschlossenen Vertrag kündigen (§ 6 Abs. 7 VOB/B). Trägt der Bauunternehmer keinerlei Verantwortung für den Baustopp, so ist der Bauherr dazu verpflichtet, die Räumungskosten der Baustelle vollständig selbst zu tragen. Anders sieht es dagegen aus, wenn der Baustopp aufgrund von Versäumnissen oder Fehlern des Bauunternehmers erwirkt wurde, denn dann trägt das Unternehmen die vollständigen Kosten für den Baustopp. Wenn eine der beiden Vertragsparteien wegen Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit den Baustopp zu verschulden hat, hat zudem die andere Partei möglicherweise Anspruch auf Schadensersatz.

Wie lange dauert ein Baustopp?

Grundsätzlich lässt sich nicht voraussehen, wie lange ein Baustopp andauern kann. Ab dem Zeitpunkt, an dem der Bauherr die Baueinstellungsverfügung erhalten hat, müssen alle Arbeiten am Bau stillstehen. Innerhalb einer Frist von vier Wochen kann gegen diesen Baueinstellungsbescheid Widerspruch eingelegt werden. Um die entstehenden Kosten für den Baustopp möglichst gering zu halten, sollte der Widerspruch jedoch möglichst schnell eingereicht werden. Die Bearbeitungszeit hängt dabei immer vom zuständigen Bauamt bzw. der Bauaufsichtsbehörde ab.

Sinnvoll ist ein Widerspruch natürlich nur dann, wenn die in der Baueinstellungsverfügung genannten Gründe falsch sind. Entsprechen die genannten Gründe für den Baustopp dagegen der Realität, so sollten die Gründe schnellstmöglich beseitigt werden. Sobald alle Ursachen des Baustopps abgestellt wurden, muss die Bauaufsichtsbehörde die Baustelle freigeben.

Hier noch einmal die wichtigsten Informationen zum Thema Baustopp im Überblick:

Wenn du als Bauherr eine Baueinstellungsverfügung erhältst, musst du sofort die Arbeit einstellen.

Während eines Baustopps dürfen nur Arbeiten vorgenommen werden, die der Sicherung der Baustelle dienen.

Wer die Kosten dafür trägt, bestimmt sich nach dem Verursacherprinzip. Derjenige, der für den Grund des Baustopps verantwortlich ist, muss demnach die Kosten übernehmen.

Wie können die KLUGO Partner-Anwälte und Rechtsexperten dich im Falle eines Baustopps unterstützen?

Ein Baustopp ist nicht nur ausgesprochen störend, sondern meist auch sehr kostspielig. Sobald eine Baueinstellungsverfügung bei dir eingeht, heißt es daher: Handeln! Und das schnellstmöglich, denn nur so kann die Zeit, während derer der Baustopp anhält, auf ein Minimum reduziert werden. Wenn du von einem Baustopp betroffen bist, helfen dir unsere KLUGO Partner-Anwälte und Rechtsexperten im Rahmen unserer telefonischen Erstberatung gern bei der ersten Einschätzung des Sachverhalts. Solltest du im Anschluss einen Rechtsbeistand benötigen, der dir beim Widerspruchsverfahren gegen den Baustoppbescheid zur Seite steht, kannst du diesen direkt bei uns erhalten.

Natürlich helfen dir die KLUGO Partner-Anwälte und Rechtsexperten auch dann weiter, wenn du gegen einen Nachbarn einen Baustopp erwirken möchtest. Bei der telefonischen Ersteinschätzung erhältst du ganz einfach Antworten auf deine ersten Fragen zum Thema Baustopp. Für eine ausführliche Rechtsberatung hast du die Möglichkeit, unsere KLUGO Partner-Anwälte zu beauftragen. Die Rechtsexperten unterstützen dich auf Wunsch im Anschluss natürlich auch bei der Erwirkung eines Baustopps.