So regelst du deinen Nachlass! Wie du ein Testament richtig verfasst

Auf dieser Seite

Laut § 1937 BGB ist ein Testament eine einseitige, formbedürftige, jederzeit widerrufbare Willenserklärung des Erblassers über sein Vermögen, die in seinem Todesfall rechtswirksam wird. Es wird auch letztwillige Verfügung genannt.

Testament richtig verfasst Das Wichtigste in Kürze

Ohne Testament regeln die erbrechtlichen Vorschriften aus dem BGB die Verteilung des Nachlasses im Todesfall.

Der Erblasser hat das Recht, die Verteilung seines Vermögens über ein Testament zu regeln.

Werden per Testament Schulden und Kredite vererbt, können die Erben die Erbschaft ausschlagen.

Das Testament wird entweder selbst oder beim zuständigen Nachlassgericht aufbewahrt.

Testament: Definition und Vorteile

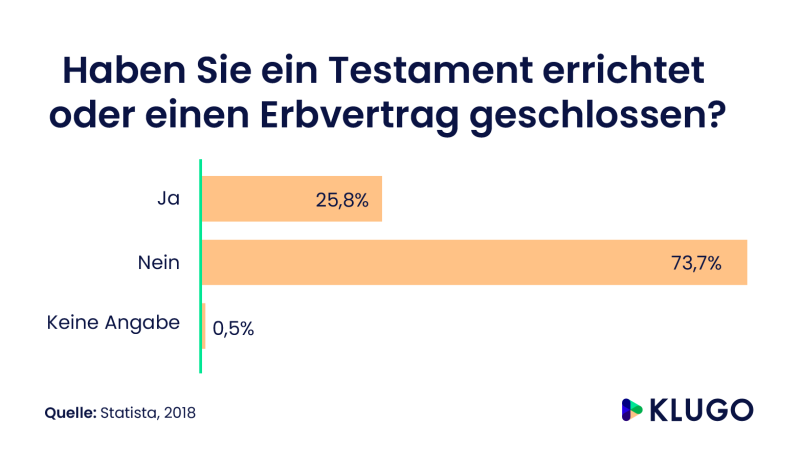

Sich mit dem eigenen Tod zu beschäftigen, fällt vielen Menschen sehr schwer. Schätzungen zufolge hat deswegen auch nur rund die Hälfte der deutschen Bevölkerung ein gültiges Testament. Es ist jedoch niemand dazu verpflichtet, seinen letzten Willen schriftlich festzuhalten. Ist im Todesfall kein wirksames Testament vorhanden, regelt die gesetzliche Erbfolge, die in den §§ 1922–2385 des Bürgerlichen Gesetzbuches (kurz: BGB) festgelegt ist, was mit dem Nachlass passiert. Auf Basis des Verwandtschaftsgrades werden die hinterbliebenen Angehörigen in eine hierarchische Ordnung gebracht. In der ersten Ordnung stehen die Ehepartner, eingetragene Lebenspartner, Kinder, Enkel und Urenkel des Verstorbenen. Dann folgen in zweiter Ordnung Eltern, Geschwister, Nichten und Neffen. Danach folgen in der dritten Ordnung Großeltern, Tanten und Onkel. Konnte kein gesetzlicher Erbe ausfindig gemacht werden, geht der gesamte Nachlass an den Staat über.

Ein Testament ermöglicht es dem Erblasser, seinen Nachlass größtenteils nach seinen Wünschen und Vorstellungen selbst zu verwalten. Danach kann der Erblasser weitgehend frei darüber entscheiden, wer sein Vermögen erhalten soll und unter welchen Auflagen dies geschieht. Der Erblasser hat zum Beispiel die Möglichkeit, Verwandte zu enterben, Stiftungen oder wohltätige Vereine als Erben einzusetzen, ein Verkaufsverbot für eine Immobilie zu verhängen oder Bedingungen an das Erbe zu knüpfen wie etwa die Volljährigkeit oder einen erfolgreichen Schulabschluss. Grenzen werden ihm hier nur durch den gesetzlichen Pflichtteil gesetzt, auch wenn die betroffenen Personen laut Testament enterbt wurden. Die Varianten des ordentlichen Testaments sind im Gesetzbuch geregelt.

§ 2231 BGB: Ordentliches Testament

Der § 2231 des Bürgerlichen Gesetzbuches legt die Form eines ordentlichen Testaments fest.

Demnach kann es entweder durch die Niederschrift eines Notars oder durch eine vom Erblasser nach § 2247 BGB abgegebene Erklärung errichtet werden.

Was ist ein eigenhändiges Testament?

Verfasst ein Erblasser seinen letzten Willen selbst, spricht man vom eigenhändigen Testament. Das eigenhändige Testament ist die gängigste Form der ordentlichen Testamente. Der Erblasser benötigt zur Erstellung lediglich Papier und Stift – Zeugen oder eine notarielle Beglaubigung sind nicht notwendig. Das eigenhändige Testament birgt zwar einige Risiken – dennoch wird es von den meisten Menschen bevorzugt.

§ 2247 BGB: Eigenhändiges Testament

Der § 2247 BGB enthält einige Formvorschriften, die vom Erblasser zwingend einzuhalten sind. Ein Verstoß gegen eine oder mehrere dieser Vorschriften hat die Nichtigkeit des Testaments zur Folge.

Absatz (1) regelt, dass der Erblasser sein Testament eigenhändig schreiben und unterschreiben muss. Nach Absatz (2) soll er das Datum sowie den Ort angeben, an welchem er das Testament verfasst hat. Laut Absatz (3) soll die Unterschrift des Erblassers seinen Vor- und Familiennamen enthalten, um die Urheberschaft und Ernsthaftigkeit seines Testaments feststellen zu können. Reicht eine Unterzeichnung in einer anderen Art und Weise zur Feststellung der Urheberschaft und Ernsthaftigkeit aus, steht diese Unterzeichnung der Gültigkeit nach § 2247 Absatz (3) Satz 2 BGB nicht entgegen. Die Absätze (4) und (5) enthalten Gründe, die eine Testamentserrichtung nach obigen Vorschriften verhindern. Dazu gehören die Minderjährigkeit und der Zweifel an der Gültigkeit des Testaments.

Wann ist ein Testament sinnvoll?

Es gibt verschiedene Situationen, in denen die Anfertigung eines eigenen Testaments durchaus sinnvoll sein kann, um sich von der gesetzlichen Erbfolge abzuheben und die eigenen Vorstellungen für das Vermögen auch nach dem Ableben noch durchsetzen zu können. Wer mit der gesetzlichen Erbfolge nicht einverstanden ist, kann über ein eigenes Testament andere Nachkommen bevorzugen. Auch Personen, die nicht zur Familie gehören, erhalten nur dann etwas vom Erbe, wenn sie explizit im Testament erwähnt werden. Natürlich ist es auch möglich, über das eigene Testament bestimmte Personen zu enterben. Je nach gesetzlicher Erbfolge steht diesen Personen jedoch trotzdem ein Pflichtanteil zu.

Besonders wichtig ist ein Testament, wenn zwei Personen in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft leben. Sofern es in einer „wilden Ehe“ zu einem Todesfall kommt, geht der Partner grundsätzlich leer aus – es sei denn, dies wurde im Vorfeld durch ein Testament geregelt.

Die Weitergabe des finanziellen Vermächtnisses an wohltätige Organisationen, Stiftungen oder Vereine kann ebenfalls nur dann erfolgen, wenn diese explizit im eigenen Testament genannt werden.

Wer braucht unbedingt ein Testament?

Rechtlich ist niemand dazu verpflichtet, ein Testament aufzusetzen. Das Erbrecht sorgt mit den entsprechenden Vorschriften dafür, dass der Nachlass auch dann eine Regelung erfährt, wenn der Erblasser kein Testament aufgesetzt hat.

Dennoch ist es in einigen Fällen von besonderer Wichtigkeit, dass ein Testament aufgesetzt wird. Dies gilt zum Beispiel in den Fällen, in denen die Eltern durch ein behindertes Kind eine besondere Verantwortung tragen oder auch dann, wenn das eigene Vermögen wohltätigen Zwecken zugutekommen soll. Auch in den Fällen, in denen die Erben im Ausland leben, kann ein Testament von Vorteil sein.

Weitaus häufiger, als in den genannten Fällen, ist ein Testament jedoch dann angezeigt, wenn der Erblasser ein Interesse daran hat, die eigenen Kinder zu enterben. Ohne das Testament wird das Vermögen des Verstorbenen nämlich den gesetzlichen Vorschriften entsprechend verteilt. Möchte der Erblasser das verhindern, muss er dies über ein Testament rechtskonform regeln.

Sollten Sie sich gegen ein Testament entscheiden, müssen Sie sich über die Verteilung Ihres Nachlasses vorab keine Gedanken machen. Es greift automatisch die gesetzliche Erbfolge.

Jochen Dotterweich Rechtsanwalt

Testament schreiben: Was sollte man beachten?

Nach dem deutschen Gesetz kann jeder testierfähige Bürger ein handschriftliches Testament schreiben. Die Testierfähigkeit nach § 2229 BGB ist gegeben, wenn die Volljährigkeit erreicht wurde und der Testamentsverfasser voll zurechnungsfähig ist, also nicht an Geistesschwäche, einer krankhaften Störung der Geistestätigkeit oder einer Bewusstseinsstörung leidet. Minderjährige, die ihr sechzehntes Lebensjahr vollendet haben, können ein Testament errichten. Du brauchst dafür keine Zustimmung deines gesetzlichen Vertreters.

Wenn du als Erblasser ein Testament schreibst, musst du die darin vorgesehenen Erben nicht zwangsläufig darüber informieren. Du erfährst spätestens nach der Testamentseröffnung, ob du als Erbe vorgesehen bist oder ob du enterbt wurdest. Es kann jedoch hilfreich sein, die Betroffenen schon im Vorfeld über das Testament zu informieren. So ist die Nachlassregelung im Falle des Todesfalls sofort klar.

Hast du ein Testament verfasst, solltest du es entweder selbst aufbewahren oder beim zuständigen Nachlassgericht hinterlegen.

Zusammenfassung:

Wo das Testament aufbewahrt wird, ist für die Gültigkeit ohne Belang. Damit ist auch das Testament, das zu Hause zusammen mit anderen Unterlagen aufbewahrt wird, genauso gültig, wie das Testament, das beim Nachlassgericht hinterlegt wird.

Möchtest du das Testament beim Nachlassgericht aufbewahren, fällt eine kleine Gebühr von etwa 100 Euro an. Der Vorteil: Nach dem Erbfall wird das Testament schnell und ohne Zeitverlust eröffnet. Bei privater Aufbewahrung besteht dagegen das Risiko, dass das Testament verloren geht oder versehentlich vernichtet wird.

Wann ist ein handschriftliches Testament gültig?

Damit das Testament als gültig angesehen wird, genügt es nicht, den gesamten Text mit dem Computer zu verfassen und anschließend handschriftlich zu unterschreiben. Ein Testament muss grundsätzlich handschriftlich verfasst werden, damit anhand der Handschrift sichergestellt werden kann, dass dies tatsächlich der letzte Wille des Verstorbenen ist. Wenn das Testament mehrere Seiten umfasst, sollte auf jeder Seite am unteren, rechten Rand unterschrieben werden – mit Vor- und Nachnamen. Außerdem ist es ratsam, den Ort und das genaue Datum im Testament festzuhalten. Insbesondere dann, wenn aufgrund von Änderungen oder Verlust mehrere Testamente existieren, kann so sichergestellt werden, welche Version die aktuelle und damit auch die gültige ist.

Laut § 2247 Abs. 4 BGB genügt es nicht, ein Testament handschriftlich anzufertigen, man muss auch zum Lesen des Testaments imstande sein. Wer sein Testament also beispielsweise in einer fremden Sprache verfasst, ohne die Bedeutung der einzelnen Worte erfassen zu können, macht das eigene Testament ungültig. Auch ein gemeinschaftliches Testament zweier Ehepartner ist nur dann für beide gültig, wenn beide Personen des Lesens mächtig sind. Aus ähnlichem Grund ist es auch für Blinde nicht möglich, ein eigenes Testament zu verfassen. In diesen Fällen sollte auf ein notarielles Testament zurückgegriffen werden, bei dem ein Notar aufgesucht wird, um die Erbfolge festlegen zu lassen.

Was gehört ins Testament?

Wer kein Muster für ein Testament nutzen möchte, der kann natürlich auch selbst die entsprechenden Regelungen formulieren oder einen Anwalt für Erbrecht zurate ziehen, um ein rechtssicheres Testament zu schreiben.

Absolut unverzichtbar ist aber, dass der gesamte Inhalt mit der Hand geschrieben und unterzeichnet wird. Bei mehreren Seiten empfiehlt es sich, das Testament auf jeder Seite zu unterzeichnen. Ebenfalls notwendig ist die Angabe von Ort und Datum. Dies kann wichtig werden, wenn später mehrere Testamente auftauchen. Das Datum hilft bei der zeitlichen Zuordnung.

Das Testament an Bedingungen knüpfen – geht das?

Natürlich kann man das eigene Erbe im Testament auch an unterschiedliche Wünsche, Bedingungen oder Voraussetzungen knüpfen. Es ist nicht unüblich, dass ein festgelegter Geld- oder Sachwert beispielsweise erst dann dem Erben übergeben wird, wenn dieser die Volljährigkeit erreicht. Andere Bedingungen könnten zum Beispiel ein erreichter Schulabschluss, eine abgeschlossene Ausbildung oder eine Ehe sein. Gleichzeitig kann im Testament auch eine Bedingung zur Unterlassung bestimmter Aktivitäten mit dem Erbe verknüpft werden. Möchte man nicht, dass das eigene Haus nach dem Tod verkauft wird, so kann das Erbe an die Bedingung geknüpft werden, dass die Räumlichkeiten im Besitz des Erben verbleiben müssen. Allerdings hat eine Auflage keinerlei Anspruch auf Erfüllung: Da der Verstorbene nicht mehr dazu imstande ist, eventuelle Verstöße gegen die Bedingungen einzuklagen, lässt sich dieser Teil des Testaments oft nur schwer umsetzen.

Natürlich gibt es auch bei Bedingungen im Testament deutliche Grenzen, die vom Gesetzgeber vorgelegt werden. Laut § 138 BGB sind nur solche Bedingungen im Testament gültig, die nicht gegen die guten Sitten verstoßen. Dies betrifft insbesondere den Eingriff in die persönliche Lebenssituation des Erben. Wird im Testament festgelegt, dass die Auszahlung des Erbes nur dann erfolgen kann, wenn der Erbe sich vom Ehepartner scheiden lässt oder dazu verpflichtet ist, eine bestimmte Person zu heiraten, so sind diese Testamentsbedingungen unwirksam.

Zusammenfassung:

Du kannst jederzeit eigenhändig und handschriftlich ein Testament errichten und es auch widerrufen. Damit dein Testament rechtswirksam ist, müssen bei seiner Errichtung zwingend die gesetzlichen Formalia eingehalten werden.

Was ist mit Schulden und Krediten des Erblassers

Nicht immer besteht der Nachlass eines Verstorbenen aus Geld oder Sachbesitz. Ganz oft hinterlassen Erblasser Schulden bzw. finanzielle Verbindlichkeiten. Grundsätzlich gehen auch diese mit dem Erbfall auf die Erben über. Übersteigen die Schulden das positive Vermögen des Erblassers, sind die Erben dazu verpflichtet, die Differenz mit ihrem eigenen Vermögen zu begleichen.

Natürlich sind Erben nur in seltenen Fällen bereit, die Schulden eines Verstorbenen zu übernehmen. Daher sieht der Gesetzgeber vor, dass ein Erbe auch ausgeschlagen werden kann, und zwar sowohl ein durch Testament bestimmtes Erbe als auch eine Erbschaft, die sich aus der gesetzlichen Erbfolge ergibt. Allerdings dürfen die Erben dafür nicht unnötig viel Zeit verlieren, denn die Erbausschlagung kann prinzipiell nur innerhalb von sechs Wochen nach der Kenntnis vom Todesfall erklärt werden. Wird die Erbschaft ausgeschlagen, die über ein Testament zugesprochen wurde, ist die Ausschlagung erst dann möglich, wenn das Testament vom Nachlassgericht eröffnet wurde.

Gerade dann, wenn es um die Ausschlagung einer Erbschaft geht, kann es hilfreich sein, einen Anwalt hinzuziehen. Dieser kann zuverlässig einschätzen, ob sich eine Ausschlagung wirklich lohnt oder ob die Verbindlichkeiten nach Würdigung der Gesamtumstände vielleicht doch nicht so hoch sind.

Welche Verstöße können das Testament unwirksam machen?

Folgende Verstöße können dazu führen, dass ein Testament unwirksam wird:

Fehlende Testierfähigkeit des Erblassers

Verstöße gegen die Formvorschriften des § 2247 BGB

Testament verstößt gegen die guten Sitten

Erblasser setzt Beschäftigten seines Wohnheims als Erben ein (kann unter Umständen zur Unwirksamkeit führen)

Testamente, in denen Bewohner von Alters- oder Pflegeheimen Beschäftigte dieser Einrichtung erbrechtlich bedenken, sind kritisch zu würdigen. Die Heimgesetze enthalten zahlreiche Regelungen, nach denen es Beschäftigten von Pflegeheimen untersagt ist, sich Geld oder geldwerte Leistungen versprechen oder gewähren zu lassen.

KLUGO Tipp:

Geh am Tag der Testamentserrichtung zu deinem Hausarzt und bitte ihn, deine geistige Fitness zu überprüfen und zu attestieren. So kannst du Streitigkeiten bezüglich deiner Testierfähigkeit vermeiden.

Wann lohnt es sich, einen Testamentsvollstrecker einzusetzen?

In einigen Fällen ist es ratsam, für den Nachlass des eigenen Erbes einen Testamentsvollstrecker einzusetzen. Dieser wird beauftragt, damit der letzte Wille den eigenen Vorstellungen entsprechend umgesetzt wird. Dabei geht das Erbe für die Zeit der Testamentsabwicklung zunächst in den Besitz des Testamentsvollstreckers über, der vollständig über den Nachlass verfügen kann. Wie weit die Berechtigungen dabei gehen, hängt davon ab, was genau im Testament festgelegt wurde. Testamentsvollstrecker werden vor allem dann eingesetzt, wenn ein Streit zwischen den Erben verhindert werden soll. Es ist empfehlenswert, als Testamentsvollstrecker eine Person einzusetzen, die sich mit dem Erb- und Steuerrecht gut auskennt.

Wie kann das Testament nachträglich geändert werden?

Wer einmal ein Testament verfasst hat, ist unter Umständen nicht ewig zufrieden mit den darin getroffenen Entscheidungen. Ob Scheidung, Streitigkeiten oder der Tod des eingesetzten Erben – die Gründe, ein Testament nachträglich verändern zu wollen, sind vielfältig. Ein Erblasser, der im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist, kann das eigene Testament jederzeit ändern oder widerrufen. Sofern das Testament im Vorfeld eigenhändig verfasst wurde, lassen sich die Änderungen sehr leicht einbringen. Hier genügt schon eine entsprechende Notiz an der betreffenden Stelle, die mit Ort und Datum versehen und mit Vor- und Nachnamen unterschrieben werden muss. Erst dann tritt die Gültigkeit der Änderungen ein. Auch das vollständige Aufsetzen eines neuen Testamentes gilt als Widerruf der alten Fassung, sofern die Änderungen im Widerspruch zum vorherigen Testament stehen. Dabei sollte der Ersteller des Testaments explizit darauf eingehen, dass es sich um ein neues Testament handelt, welches die alte Fassung außer Kraft setzt.

Ein bereits bestehendes Testament darf im Laufe der Zeit auch ergänzt werden. Auch dabei gilt aber die Vorgabe, dass Ergänzungen handschriftlich erfolgen müssen sowie Ort, Datum und Unterschrift aufweisen müssen.

Anders sieht es bei einem notariellen Testament aus. Wenn ein solches vorliegt, lässt sich nicht mit einer handschriftlichen Form das vorherige Testament außer Kraft setzen. Um ein notarielles Testament zurückzunehmen, muss gemeinsam mit dem Notar eine neue Version aufgesetzt werden. Erst dann gilt das vorherige Testament als ungültig. Ergänzungen sind jedoch auch handschriftlich möglich, sofern diese nicht mit den anderen Bestimmungen des Testaments im Widerspruch stehen.

Abschließend fassen wir noch einmal alle Voraussetzungen für ein wirksames Testament für dich zusammen:

Die Testierfähigkeit und der Testierwille des Erblassenden sind gegeben.

Der Erblasser hat das Testament handschriftlich verfasst sowie unterschrieben.

Das Testament beinhaltet Datum und Ort, an dem es verfasst wurde.

Es besteht kein Zweifel an der Urheberschaft und Ernsthaftigkeit des Testaments.

Das Testament verstößt nicht gegen das geltende Gesetz oder die guten Sitten.

Wenn du Unterstützung bei testamentarischen Angelegenheiten benötigst oder mehr über die Möglichkeiten in deinem Fall erfahren möchtest, bieten wir dir eine Erstberatung durch einen unabhängigen Rechtsanwalt. Unsere Partner-Anwälte helfen Ihnen gerade in komplexeren Rechtsangelegenheiten zum Thema Erbrecht gerne weiter.